ノーコード/ローコード系、そしてAIコーディング支援ツールが次々に登場する中で、「結局どれを使えばいいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。特に Create.xyz や Replit のように、AIを活用してアプリ開発をぐっとラクにしてくれる魅力的な選択肢があると、どちらから始めるべきか判断が難しいですよね。

この記事では、現役エンジニアの実体験 をもとに「Create.xyzとReplitの違い」を徹底比較します。特徴・料金プラン・使いやすさを軸に、非エンジニアでも取り組みやすいのか?それともエンジニアが効率的に活用できるのか? といった観点から整理しました。

また、本記事は「バイブコーディング」という考え方を前提にしています。AIの力を借りて、ソースコードに深入りせずアプリをつくる。そんなスタイルだからこそ、非エンジニアでもアイデアをすばやく形にできるのが今の開発の醍醐味です。

- 静電容量無接点方式ならではのスコスコとした打鍵感!

- REALFORCE初のワイヤレス対応!有線接続も可能!

- HHKBと違って、日本語配列に癖がなく誰でも使いやすい!

- サムホイールが搭載、横スクロールがかなり楽に!

- 静音性能も高く、静かで快適!

- スクロールは、高速モードとラチェットモードを使い分け可能!

結論:迷ったらCreate.xyz一択!Replitは機能豊富だが使いこなすのが大変。

ノーコード/ローコード開発に迷ったら、まずは Create.xyzから始めるのが正解 です。理由はシンプルで、非エンジニアでも学習コストが非常に低く、“すぐに動くもの”を作れるから。

Create.xyzの大きな強みは、外部APIが無料かつAPIキー不要で利用できる点 にあります。OpenAIやGeminiといったAIサービスに追加課金なしでアクセスでき、面倒なAPIキーの発行・設定も不要。特に初心者にとって、この手軽さは圧倒的なアドバンテージです。(※将来的にクレジット消費型に移行する可能性はありますが、記事執筆時点では無料で利用可能でした。)

さらに、Create.xyzは Webアプリだけでなくネイティブアプリの開発にも対応。アイデアを形にして、そのままスマホアプリとしてリリースできるので、開発から公開までをワンストップで完結できます。

一方で、Replitは非常に機能豊富な開発環境 です。クラウド上でプロジェクトを動かし、autoscale(自動スケーリング) によってユーザー数が増えても運用していけるのは大きなメリット。ただし、その細かい設定は非エンジニアには難しく、思った通りに運用するには相応の知識が求められます。

また、Replitは 従量課金制 のため、アクセスが急増すると高額請求が発生するリスクもあります。機能は豊富で自由度が高いものの、UIが直感的ではなく、すべてを使いこなすのは簡単ではありません。強力なプラットフォームではあるのですが、使いこなすのはかなりハードルが高めです。

つまり、「迷ったらCreate.xyz一択」「高度な機能や大規模運用を狙うならReplit」 という使い分けが最適解と言えるでしょう。

「バイブコーディングをまず始めてみたい」という方は、まずは Create.xyz を使ってみることをおすすめします!

フロントエンド・バックエンド・データ構造まで自然言語だけで構築可能。

OpenAIなどの外部APIも無料&ノーキーで利用OK!

Supabaseなしで完結する、AI時代の開発体験を今すぐ。

本格的に作りたいなら、Proプラン(月額$19)から!

▶ create.xyz を試してみるCreate.xyzってどんなツール?初心者にちょうどいい理由

ノーコードでアプリを作れるツールは数多くありますが、その中でも Create.xyzは「コスパ最強」 といえるサービスです。

まず大きな特徴は、すべての機能がCreate.xyzの中で完結する こと。データベース管理からバックエンド処理、認証まで、外部サービスに頼らずにアプリ開発ができます。

さらに特筆すべきは、外部APIとの接続がAPIキーなしで利用できる 点です。通常であればOpenAIやGeminiといった外部サービスを使う際は、自分でAPIキーを取得して設定する必要がありますが、Create.xyzではその作業が不要。技術知識がない初心者でも、クリック操作だけでAI連携アプリを作ることができます。

しかも現時点では、本来有料で提供されている外部APIの利用が無料 という大きなメリットもあります(ただし将来的にはクレジット消費制に移行する可能性があります)。

このように、「学習コストが低い」「すぐに動くものを作れる」「コスパが良い」という3点が揃っているため、Create.xyzはノーコード初心者にちょうどいいツールと言えるでしょう。

Create.xyzの✅魅力と❗注意点の一部を記載しますので、確認してみてください。

✅ 外部APIが無料で使える!しかもAPIキー不要なケースも!

一番の驚きはここ。OpenAIやGoogle Maps、天気情報、QRコード生成など、さまざまな外部APIをAPIキーなし・無料でそのまま使える点です。

たとえば「GPTと連携したチャットボットを作って」とチャットで指示するだけで、

- GPT-4との通信処理(integrations機能)

- 応答を受け取るUI

といった必要要素が一瞬で自動生成&即動作します。

しかも現時点では、OpenAIやGemini、画像生成AIなどもクレジット消費なしで利用可能。

月額料金を考えても、正直破格すぎる開発環境です。

一部のAPIではキーが必要なこともありますが、設定は非常に簡単で、呼び出し処理は自動化されているため、実装に迷うことはありません。

今後はクレジット制に移行していく可能性もありますが、「APIキーなしで動かせる」というのはセキュリティ的にも心理的にも非常に安心できるポイントです。

これだけで、バイブコーディングのツールは、Create.xyzに決めてもいいくらい優秀です!

ただし今後、外部APIの利用はクレジット消費になっていく可能性があるため

✅ データベースPostgreSQLである安心感!(Neon)

Create.xyzでは、PostgreSQLベースのデータベースが自動生成されるため、ノーコード系にありがちなキーバリュー型の不便さがありません。

裏ではNeonというサーバーレスPostgresサービスが使われており、しっかりとしたスケーラビリティがあります。

- 無料プランでは、1DBあたり100MBのストレージが付与

- 有料プランではさらに拡張可能(具体容量は非公開)

具体的にどのくらいの最大容量なのかが不明なのが少し不安ではありますが、個人開発レベルであれば、全然問題ない範囲ではあるのかなと思っています。

❗データベースの容量など、仕様が少し不透明

Create.xyzではPostgreSQL(Neon)をベースとしたデータベースが使われていますが、公式に公開されている仕様がやや少なめです。

- 無料プランでは1データベースあたり100MBのストレージ付き

- 有料プランでは拡張可能だが、具体的な上限は非公開

Neon自体はサーバーレスでスケーラブルな仕組みなので、ある程度の安心感はあるものの、「どこまで使えるか?」という判断材料がやや足りない印象があります。

✅ モバイルアプリ(ネイティブ)も開発可能!(β機能)

作成したアプリは、React Nativeベースでモバイルアプリ化することも可能。

現時点ではTestFlight(iOS)やExpo Go(Android)を用いたβ提供ではありますが、

- ほぼそのままネイティブ動作

- スマホ実機での体験検証ができる

という点は非常に魅力的です。今後の正式リリースにも期待が持てます。

✅ たった月額19ドルで、Webアプリ開発に必要なすべてが揃う!

Create.xyzの「Anything Pro」プラン(月額19ドル)は、価格に対してできることが本当に豊富です。

- OpenAIやGeminiを含む外部API連携(ほぼ無料・キー不要)

- バックエンド関数、NeonベースのPostgreSQLデータベース

- 認証機能の実装

- カスタムドメインでの公開

- プライベートプロジェクトの作成

- 毎月更新されるクレジット

- 優先AIモデルへのアクセス

など、アプリとして成立するために必要な要素が全部19ドルでカバーされています。

現時点ではになりますが、外部APIが無料で利用できる時点で、意味わからないくらいコスパが良いです!

類似ツールでは50ドル前後が当たり前の中、この価格帯でここまでの機能を使えるのは、正直破格レベルです。

「まずは試してみたい」という人には無料プランでも十分。

- 初回のみクレジットが付与

- 1日あたりの生成制限はあるが、簡単なアプリ構築・動作確認は可能

- 外部APIやDB機能も、ライトに試せる

本格利用を見越してお試ししたい人にはちょうどいい内容です。

ただし、無料プランにはプロジェクトの公開制限やクレジット制限があるため、継続的な開発や検証を進めていきたい場合は、早めに19ドルプランへアップグレードするのがベストです。

❗テンプレートの種類がまだ少ない

Create.xyzには、初期から使えるテンプレートも用意されていますが、現時点では種類がやや少なめです。

たとえば「ToDoアプリ」「チャットボット」「商品一覧」などの代表的な構成はありますが、

業種特化や複雑な構成のテンプレートはまだ発展途上という印象があります。

ゼロからの開発も自然言語でできるとはいえ、「ベースから始めたい」という人にとっては、もう少しテンプレートが増えてくるとさらに使いやすくなりそうです。

✅ 他にもメリットは色々あります!

ここで紹介したのは、Create.xyzの魅力の一部にすぎません。

他にも便利な機能や工夫がたくさんありますので、気になる方はぜひ下記の記事をチェックしてみてください。

詳細記事では、メリットだけでなく注意点やデメリットも正直に紹介しています。

「自分に合うか不安」「ここが気になる」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

筆者も実際に利用していますが、価格以上の体験が得られると断言できます。

- ✔ OpenAIやGoogle Mapsなどの外部APIが無料・APIキー不要でそのまま使える(※今後はクレジット消費の可能性あり)

- ✔ フロントからバックエンド、DB連携まで自然言語だけで構築可能

- ✔ モバイルアプリにも対応(現在はベータ提供中)

- ✔ 独自ドメイン・非公開プロジェクトにも対応

- ✔ 月20,000クレジット + 毎日分の実行枠つきで、実用的なアプリ開発が可能

Replitってどんなツール?使いこなすのが大変な理由

ノーコード/ローコードだけでなく、AIコーディング支援を含めた開発ツールは数多くありますが、その中でも Replitは「高機能フルスタック環境」 といえるサービスです。

まず大きな特徴は、ReplitもReplit内ですべてが完結するフルスタックAI開発ツールである点です。データベース管理からバックエンド関数、認証までサポートしており、外部サービスを使わずにアプリ開発が可能です。

さらに特筆すべきは、機能の豊富さ。複数の言語での開発はもちろん、SSHによる外部エディタとの接続、ShellでのCLI操作、Extensions(拡張機能)、Key-Value Storeや簡易ストレージなど、エンジニアが欲しい機能が一通り揃っています。

一方で、非エンジニアにとっては使いこなしが難しい のも事実です。UIが直感的ではなく、用語や仕組みを理解していないと「何をどう設定すればいいのか分からない」と感じる場面が多いでしょう。

また、Replitは autoscale(自動スケーリング)に対応 しており、アプリが人気になっても運用を続けられる強みがあります。しかしその裏側では 従量課金制 が採用されているため、アクセス急増時に思わぬ高額請求が発生するリスクも。さらに、サーバースペックをどのレベルにするかを決めるのも非エンジニアにはハードルが高いポイントです。

このように、「機能が豊富で高性能」なのは大きな魅力 ですが、同時に「UIが複雑で設定も難しい」「従量課金のリスクがある」といった注意点もあるため、Replitはどちらかといえば エンジニア向けのツール と言えるでしょう。

Replitの✅魅力と❗注意点の一部を記載しますので、確認してみてください。

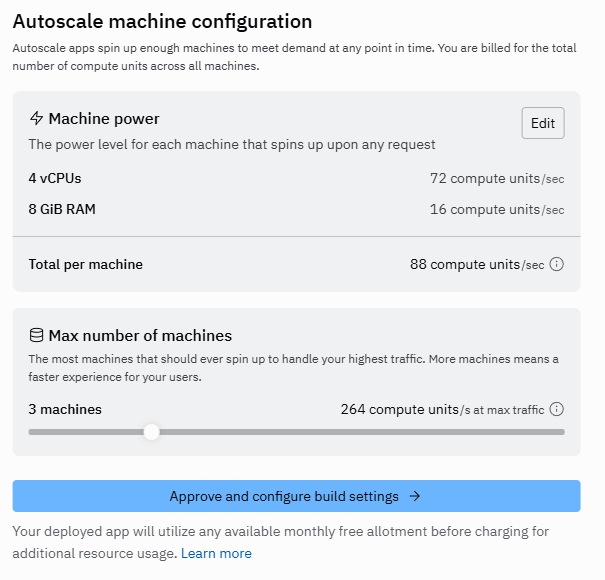

✅ インフラ設定も可能な本格派:Autoscale構成をGUIで操作できる

Replitでは、デプロイメント(Deployments)時にインフラのスケーリング設定まで自分で行うことができます。

「1台あたり何vCPU・RAMを持たせるか」「最大何台スケールさせるか」といった設定をGUIから調整可能。

たとえば、下記のような構成も数クリックで実現できます。

- 1台あたり:vCPU 4 / RAM 8GiB(計88 compute units/sec)

- 最大スケール数:3台(合計264 compute units/sec)

ここまでインフラ面をカスタマイズできるAI開発ツールは非常に稀で、エンジニア視点から見ても本格的なスケーラビリティを意識した設計が可能です。

アプリが人気になったとしても、スケーリングできるというのは非常にありがたいポイントではあるかなと思います!

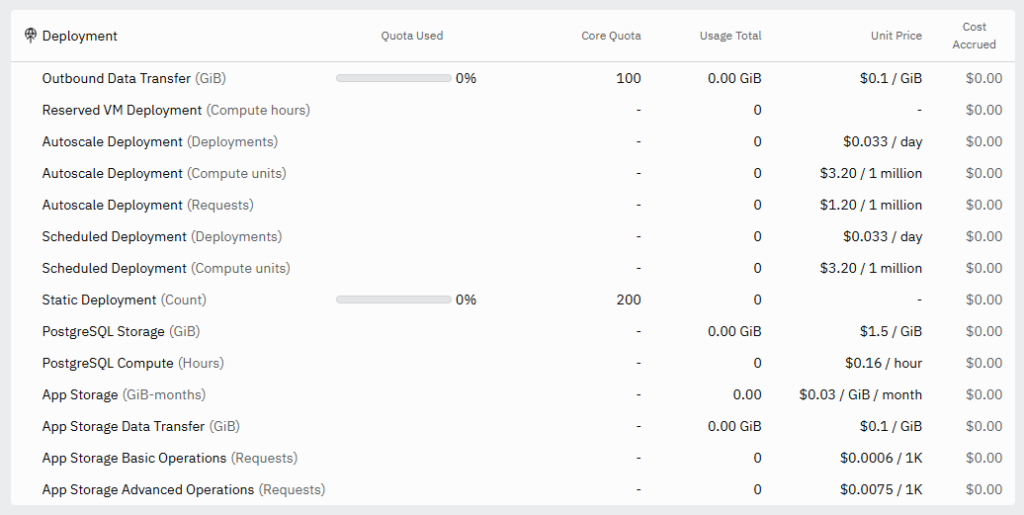

❗ Autoscaleは便利だけど従量課金が怖い

GUIで柔軟に構成を選べるAutoscaleは魅力的ですが、単価が「秒単位×台数」で積み上がる従量課金モデルのため、使い方次第では思わぬ高額請求につながる可能性も。(もちろん、上限の設定はできます。)

実際、設定画面を見ても「Compute Units」「デプロイ単価」「ストレージ」など、複雑な項目が並んでおり、どのくらい使うといくらになるかが直感的にわかりづらいのが正直な印象です。

アプリに人気が出たときに、スペックをあげることができるのはかなり利点ではありますが、初期段階でよくわからない従量課金が発生しても嫌なので。あまりお勧めではないですね。

デプロイ関係

| 項目 | 使用量 | コア上限 | トータル使用量 | 単価 |

|---|---|---|---|---|

| アウトバウンドデータ転送(GiB) | 0% | 100 | 0.00 GiB | $0.1 / GiB |

| 予約済みVMデプロイ(コンピュート時間) | – | – | 0 | – |

| オートスケールデプロイ(インスタンス数) | – | – | 0 | $0.033 / 日 |

| オートスケール(コンピュートユニット) | – | – | 0 | $3.20 / 100万ユニット |

| オートスケール(リクエスト数) | – | – | 0 | $1.20 / 100万リクエスト |

| スケジュールデプロイ(インスタンス数) | – | – | 0 | $0.033 / 日 |

| スケジュールデプロイ(コンピュートユニット) | – | – | 0 | $3.20 / 100万ユニット |

| スタティックデプロイ(件数) | 0% | 200 | 0 | 無料 |

ストレージ・データベース関連

| 項目 | 使用量 | 単価 |

|---|---|---|

| PostgreSQL ストレージ(GiB) | 0.00 GiB | $1.5 / GiB |

| PostgreSQL コンピュート(時間) | 0 時間 | $0.16 / 時間 |

| アプリストレージ(GiB・月) | 0.00 GiB | $0.03 / GiB・月 |

| アプリストレージ データ転送(GiB) | 0.00 GiB | $0.1 / GiB |

| アプリストレージ 基本操作(リクエスト) | 0 件 | $0.0006 / 1000 件 |

| アプリストレージ 高度操作(リクエスト) | 0 件 | $0.0075 / 1000 件 |

❗ インフラ設定の自由度が裏目に出ることも

vCPU数、メモリ量、スケーリング台数まで指定できる自由さはエンジニアにとってはありがたい反面、非エンジニアには「どの数値を選べばいいのか分からない」というハードルになります。

構成が正しくなかったことで「動かない」「遅い」「予期せぬ課金が発生する」などのトラブルも起きかねません。

下記の画像をみて、どのような設定をしたらいいかわからない方は、Replitは一旦避けてみてもいいかなと思います。

✅ ベースとなるアプリタイプも選べる

プロジェクト作成時には、用途に応じたベーススタイルの選択肢が用意されています。

- モダンWebアプリ(React + Node.js)

- インタラクティブデータアプリ(Streamlit + Python)

- PythonバックエンドのWebアプリ

- Three.jsによる3Dゲーム

- 自動選択(Auto)

また、Replitには「Developer Frameworks」というテンプレート機能が用意されており、AI、Webサイト、ゲーム、Botなど多様なカテゴリからテンプレートを選んでアプリ開発をスタートできます。

- 自分で一から作る場合は「React」または「Python」ベースの選択肢のみ。

- しかし、テンプレートを使えば「Node.js」「Java」「R」「C#」などより多様な言語やフレームワークに対応。

- 公式・非公式を問わず、豊富なテンプレートが揃っており、目的に合ったものからスタート可能。

テンプレートは非エンジニア向けにはありがたい機能になりますし、言語が選べるのはエンジニアのベースアプリ作成の役に立つのではないかなと思います。

❗ 高機能すぎて使いこなせない機能がほとんど

以下のようなサブ機能が多数搭載されていますが、正直どれを使えばいいのか判断が難しい場面がありました。

- SSH(外部エディタとの接続)

- Shell(CLI操作)

- Extensions(プラグイン)

- Key-Value Store(簡易データストレージ)

いずれも便利な機能ではありますが、非エンジニアからすれば「なんかいっぱいあるけど、よくわからない」という感想を持ってしまう可能性が高いです。

❗ UIがやや複雑で直感的とは言えない

Replitは機能の充実度ゆえに、メニューや画面遷移が多く、初見での操作に迷う場面が多々ありました。

たとえばデプロイ設定やデータベース管理画面など、情報量が多く、理解するのに時間がかかる設計です。

慣れれば便利なのですが、「何がどこにあるか」が把握しづらく、最初の学習コストが高めなのは否めません。

他のAIサービスを利用していると、何となくできることっていうのが

❗ネイティブアプリ(スマホアプリ)はテンプレートから選べば可能

Replitは、ネイティブアプリ(スマホアプリ)を開発する場合、チャットではなくテンプレートから選択して開発する流れになります。

Expoのテンプレートを使えば可能なのですが、テンプレートが多すぎてどれがネイティブアプリのテンプレートなのかよくわからない人も多いかなと思います。

Create.xyzは現在β版ではありますが、ネイティブアプリ開発にも対応しているため、チャットからネイティブアプリと言えばネイティブアプリを作ってくれて、動作確認も簡単です。

もしネイティブアプリを開発したいと考えている方は、Create.xyzを使っておくことをお勧めします!

✅ 使いこなす自信がある!人気が出ても耐えられる構成にしたい!ならあり

Replitは、使いこなすと強力な機能も多くあります。使いこなせる自信がある方にとっては強力なツールになるはずです。

また、アプリの人気が出たときにautoscaleでスケーリングしておきたいという要望がある方にとっても良い選択肢になるはずです。

もちろんReplitの魅力は、これだけではありません。

他にも便利な機能や工夫がたくさんありますので、気になる方はぜひ下記の記事をチェックしてみてください。

ただし、非エンジニアにとっては難しさも多いので、特徴をしっかり理解するのが大切です。

- ✅ GUIでAutoscale構成を設定できる本格インフラ対応

- ✅ SSH接続やShell、KVストアなど開発機能が充実

- ✅ 多言語テンプレートが使えるDeveloper Frameworks

- ✅ 本格開発やエンジニアとの連携には強力な選択肢

Create.xyzとReplitの違いを表で整理!迷っている人のための比較ガイド

Create.xyzとReplitで迷っている方のために、違いをわかりやすく表で整理しました。

機能の特徴や使い勝手、向いているユーザー層などを比較することで、自分に合ったツールを見つける参考になります。

クレジットとプラン比較:外部連携や継続開発を考えるなら要チェック

本格的な運用や外部サービスとの連携を見据えると、月額料金やクレジットの扱いも無視できないポイントになります。

ここでは、実際に使うであろう前提プランでのコスト感や制限を比較しました。

前提プラン:

- Create.xyz:Proプラン($19/月)

- Replit:Replit Coreプラン($25/月)

| 項目 | Create.xyz($19/月) | Replit($25/月) |

|---|---|---|

| 開発の利用制限 | Proプラン以上なら、通常の開発に問題なし | Replit Coreプラン以上で、通常の開発に問題なし |

| 外部連携の制約 | 外部APIの制約は少ない。 主要APIはAPIキーも不要なので非エンジニアでも使いやすい | APIキーは必要になるが、自由度は高め |

| クレジット管理のしやすさ | 単一サービスで完結。クレジット残量も見やすく把握しやすい | 単一サービスで完結。クレジット残量も見やすく把握しやすい。 サーバーは従量課金なので注意 |

| 合計コスト感 | 月額$19(Create.xyzのみ) | 月額$25+従量課金(Replitのみ) |

機能・仕様で違いを比較:Create.xyzとReplitの基本機能早見表

それぞれのツールで何がどこまでできるのか、機能レベルでの違いも気になりますよね。

ここでは、データベース・認証・バックエンド・テンプレートなど、主要機能の比較を一覧にまとめました。

| 機能項目 | Create.xyz | Replit |

|---|---|---|

| DB(データベース) | Create.xyzのDBを利用(内部完結) | ReplitのDBを利用(内部完結) |

| バックエンド関数 | Create.xyzのバックエンド関数を利用(内部完結) | Replitバックエンド関数を利用(内部完結) |

| 認証機能 | Create.xyzの認証機能を利用(内部完結) | Replitの認証機能を利用(内部完結) |

| テンプレート | 少ないが、質は良い | テンプレートはあるが、使いずらさもある |

| GitHub/ソースエクスポート | プランに関係なく可能 | プランに関係なく可能 |

| 独自ドメイン | Proプラン以上で設定可能 | Replit Coreプラン以上で設定可能 |

| 外部サービス連携 | Create.xyzの機能で簡単に しかも、APIキー不要で、無料で利用できるAPIも多数 | バックエンド関数でセキュアに連携可能。APIキーは必要なので注意 |

| ネイティブアプリ(モバイルアプリ) | 現時点でβ版ではあるが、スマホアプリも開発可能 | テンプレートから選べば可能になる。 |

ユーザ視点比較:Create.xyzとReplitのどっちが向いている?

学習コストや初期設定のしやすさ、運用管理のしやすさなど、「自分が使うならどっち?」という視点での比較です。

実際にどちらから始めるべきか、どんな人に向いているのかを明確にする参考になります。

| 項目 | Create.xyz | Replit |

|---|---|---|

| 完結性 | 単体で完結。外部サービスなしで使える | 単体で完結。外部サービスなしで使える |

| 初期構築のしやすさ | Create.xyzの登録だけで完了 | Replitの登録だけで完了 |

| 学習コスト | とても低い。 | 高め。機能豊富すぎて使いきれない、UIも直感的ではない。 |

| 管理・課金の分かりやすさ | クレジット制で明快。Create.xyzだけ見ていればOK | サーバーは従量課金。非エンジニアには難しいかも。 |

| 想定利用ユーザー | 非エンジニア/まず動かしたい人向け | 人気が出てきても問題なく運用したい方向け |

| 移行・拡張性 | Create.xyz内で閉じており、移行には工夫が必要 | Replitに依存しまくっている構成ではないため、フルスタックAI開発ツールの中では移行はしやすい方 |

結論:Create.xyzがコスパ最強すぎる&学習コストが低いのでおすすめ!

AI開発やノーコード開発にまだ慣れていないなら、まずは Create.xyzから始めるのがベスト です。理由はシンプルで、学習コストが圧倒的に低く、外部API連携も直感的に使える から。非エンジニアでもUI操作だけで本格的なWebアプリやネイティブアプリを動かすことができ、しかも現時点では本来有料のAPI利用まで無料で体験できます。まさに「コスパ最強」の一言に尽きます。

フロントエンド・バックエンド・データ構造まで自然言語だけで構築可能。

OpenAIなどの外部APIも無料&ノーキーで利用OK!

Supabaseなしで完結する、AI時代の開発体験を今すぐ。

本格的に作りたいなら、Proプラン(月額$19)から!

▶ create.xyz を試してみる使いこなせるならReplitを検討してもOK!

一方、Replitは機能豊富・autoscale対応のサーバーで人気が出ても耐えることができるという上級者向けのフルスタックAI開発ツールになっています。

UIも直感的ではなく、チャットから作れるものと、テンプレートから作れるアプリに差があり、使い慣れるまでにかなり苦労します。

バイブコーディングをしたい方、非エンジニアの方、使いこなすのは大変そうだなと感じた方、従量課金は怖いという方は、避けた方が無難かなと思います。

AutoscaleやSSH接続など、プロ仕様の機能が勢揃い。

ただし、非エンジニアにとってはやや難しく、

従量課金やインフラ構成の複雑さには注意が必要です。

それでも「触って学ぶ」には魅力的な環境!

▶ Replitをチェックするまとめ:まずはバイブコーディングでアプリを作ってみよう!

迷ったら、まずは Create.xyzで「とりあえず動くもの」を作ってみること をおすすめします。考えすぎず、感覚と勢いで手を動かす。それが「バイブコーディング」の第一歩です。

ノーコード/ローコードツールに絶対的な正解はありませんが、スタート地点としては Create.xyzが圧倒的に有利。学習コストが低く、APIキー不要で外部サービスとも連携でき、しかも現時点では有料級の機能まで無料で試せるので、非エンジニアでも迷わず最初の一歩を踏み出せます。

ある程度慣れて「もっと自由度を高めたい」「将来的に拡張や運用を考えたい」と思ったら、Replitでのステップアップ を検討してみるとよいでしょう。

それぞれの詳しい特徴やメリット・デメリットについては、この記事内の比較パートでまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください👇

- 静電容量無接点方式ならではのスコスコとした打鍵感!

- REALFORCE初のワイヤレス対応!有線接続も可能!

- HHKBと違って、日本語配列に癖がなく誰でも使いやすい!

- サムホイールが搭載、横スクロールがかなり楽に!

- 静音性能も高く、静かで快適!

- スクロールは、高速モードとラチェットモードを使い分け可能!