「AI開発ツールでアプリを作ってみたけど、外部サービスとの連携でいつも詰まる…」

そんな「もう一歩踏み込みたいバイブコーダー」にとって、Replitは理想的な開発環境です。

最近では、UIやコードを自動生成してくれるAIツールが数多く登場していますが、

いざAPIを使いたい/外部サービスとつなげたいとなったとき、環境構築や認証まわりでつまずいてしまう人も少なくありません。

Replitは、そうした動かないAIアプリ問題を解消してくれるフルスタック開発プラットフォームです。

AI支援でのコーディング補助はもちろん、バックエンド関数・データベース・デプロイまでをブラウザ上だけで完結でき、

OpenAIなどの外部APIとの連携も、自然言語だけで簡単に扱えます。

この記事では、Replitの特徴やできること、開発の進め方や料金プランについて、

実際の使用感をもとに詳しく紹介していきます。

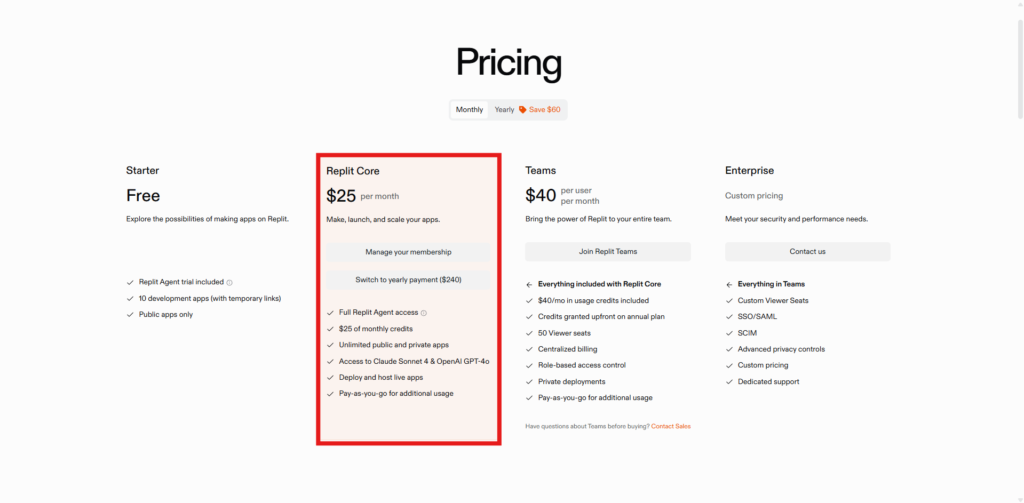

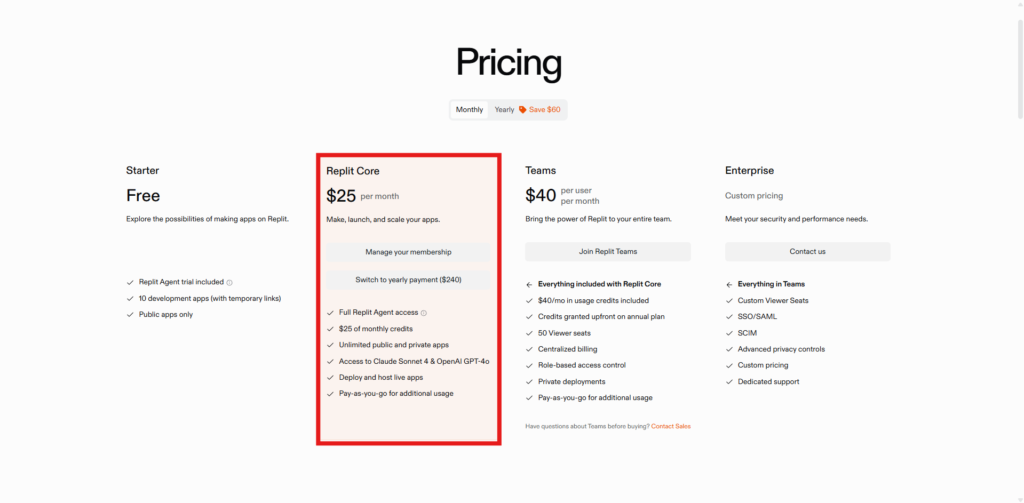

私は現在、月額$25の「Coreプラン」に加入して実際に使っています。

どのプランを利用するべきかは、後ほど詳しくご紹介します。

AutoscaleやSSH接続など、プロ仕様の機能が勢揃い。

ただし、非エンジニアにとってはやや難しく、

従量課金やインフラ構成の複雑さには注意が必要です。

それでも「触って学ぶ」には魅力的な環境!

▶ Replitをチェックする- 静電容量無接点方式ならではのスコスコとした打鍵感!

- REALFORCE初のワイヤレス対応!有線接続も可能!

- HHKBと違って、日本語配列に癖がなく誰でも使いやすい!

- サムホイールが搭載、横スクロールがかなり楽に!

- 静音性能も高く、静かで快適!

- スクロールは、高速モードとラチェットモードを使い分け可能!

Replitとは?特徴はなに?

近年は「こういうアプリを作りたい」とチャット形式で指示を出し、それに応じてアプリが生成されていく「バイブコーディング」という開発スタイルが注目されています。

Replitはまさに、このスタイルをコードベースで実現できる、非常に柔軟かつパワフルなAI開発プラットフォームです。

Replitでは、ブラウザだけで本格的なアプリケーション開発を完結させることができ、特に「AIを使ってサービスを作りたいけど、外部サービスとの連携で手が止まる…」と感じている方にとって、非常に心強い存在になります。

すべてがReplit内で完結する「フルスタックAI開発環境」

最大の特徴は、バックエンド関数、データベース、認証、ホスティングまですべてReplit内で構築・管理できる点です。

SupabaseやFirebaseのような外部サービスに依存せず、1つのプラットフォームで完結するため、設定ミスや連携エラーといったよくあるつまずきポイントも回避できます。

自然言語での指示やコードの補完、修正、最適化までを支援。「自然言語で指示しながらコードで構築する」バイブコーディング的体験がReplitだけで実現できます。

主な機能と特徴

| 機能 | 内容 |

|---|---|

| バックエンド構築 | Replit内にサーバーを立て、任意のAPIや処理ロジックを記述可能 |

| データベース | PostgreSQLやSQLiteをプロジェクトに組み込み、アプリ内で直接利用可能 |

| 認証 | 独自Auth APIやOAuthで、柔軟なログイン機能を実装可能 |

| デプロイ機能 | アプリを即Webに公開。Replitサブドメイン付きでアクセス可能 |

| GitHub連携 | プロジェクトをGitHubと連携し、バージョン管理や共同開発にも対応 |

| 独自ドメイン | 任意のカスタムドメインを設定してアプリを公開可能。DNS設定後すぐに反映され、商用利用にも対応 |

Replitは、他のフルスタック開発AIと比べると機能が非常に多く、細かな設定や拡張機能まで備えた高機能な開発環境です。

ただし、それらの機能は「サービス開発に必須」というよりは、「なくても成り立つけれど細かく調整したい人向け」の要素も多く、結果としてUIや文言がエンジニア寄りになっている印象を受けます。

そのため、完全なノーコードツールのような直感操作にはなっておらず、ある程度ITや開発に慣れている人向けです。

「エンジニア未満〜中級者」のバイブコーダーにとって、Replitはベストな選択肢になるはずです。

Replitを実際に使って驚いたポイント

Replitを触ってみてまず驚かされたのは、その圧倒的な自由度と統合性です。

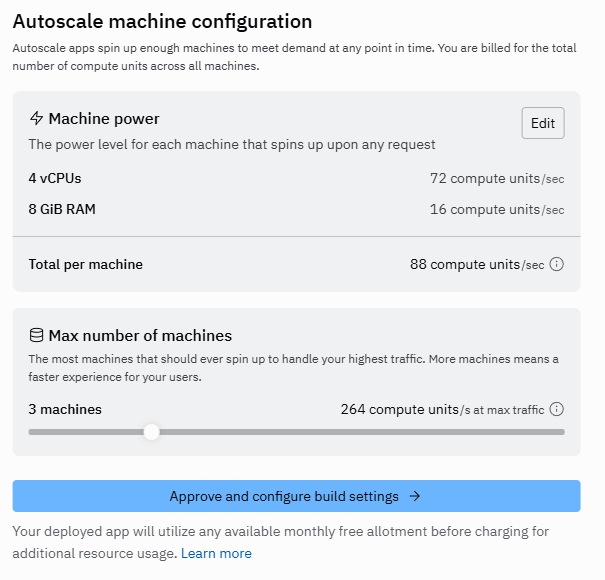

✅ インフラ設定も可能な本格派:Autoscale構成をGUIで操作できる

Replitでは、デプロイメント(Deployments)時にインフラのスケーリング設定まで自分で行うことができます。

「1台あたり何vCPU・RAMを持たせるか」「最大何台スケールさせるか」といった設定をGUIから調整可能。

たとえば、下記のような構成も数クリックで実現できます。

- 1台あたり:vCPU 4 / RAM 8GiB(計88 compute units/sec)

- 最大スケール数:3台(合計264 compute units/sec)

ここまでインフラ面をカスタマイズできるAI開発ツールは非常に稀で、エンジニア視点から見ても本格的なスケーラビリティを意識した設計が可能です。

アプリが人気になったとしても、スケーリングできるというのは非常にありがたいポイントではあるかなと思います!

(デメリットもありますので、それは後程。)

✅ ベースとなるアプリタイプも選べる(React or Python)

プロジェクト作成時には、用途に応じたベーススタイルの選択肢が用意されています。

- モダンWebアプリ(React + Node.js)

- インタラクティブデータアプリ(Streamlit + Python)

- PythonバックエンドのWebアプリ

- Three.jsによる3Dゲーム

- 自動選択(Auto)

特にStreamlitベースの構成は、データビジュアライゼーションや内部ツール向けに非常に有効です。

Reactベースを選べば、フロントもSPAで構築できる拡張性が確保され、他のAIツールとは一線を画します。

✅ テンプレートもあるので便利!テンプレートから作る場合、開発言語も種類豊富!

Replitには「Developer Frameworks」というテンプレート機能が用意されており、AI、Webサイト、ゲーム、Botなど多様なカテゴリからテンプレートを選んでアプリ開発をスタートできます。

- 自分で一から作る場合は「React」または「Python」ベースの選択肢のみ。

- しかし、テンプレートを使えば「Node.js」「Java」「R」「C#」などより多様な言語やフレームワークに対応。

- 公式・非公式を問わず、豊富なテンプレートが揃っており、目的に合ったものからスタート可能。

テンプレートは非エンジニア向けにはありがたい機能になりますし、言語が選べるのはエンジニアのベースアプリ作成の役に立つのではないかなと思います。

✅ 外部サービスに依存せず、バックエンド〜データベース〜認証まで統合済み

Replitでは、以下のような本格的な構成も他サービスを使わずにすべてReplit内で完結します:

- バックエンド関数:Express的な構文でサーバーサイド処理を記述可能

- データベース:SQLiteやPostgreSQLをプロジェクト内に組み込み

- 認証:OAuthや独自のAuth APIで柔軟に実装

- デプロイ:URL付きで即時Web公開可能

- 独自ドメイン:外部設定後に反映可能

これにより、外部サービスとの連携に詰まるストレスが軽減され、開発体験が一気に滑らかになります。

Lovableの「気になる点」も正直に

Replitは非常にパワフルで、自由度の高い開発ができる環境ですが、「誰でも簡単に」とまではいかない面も見受けられました。

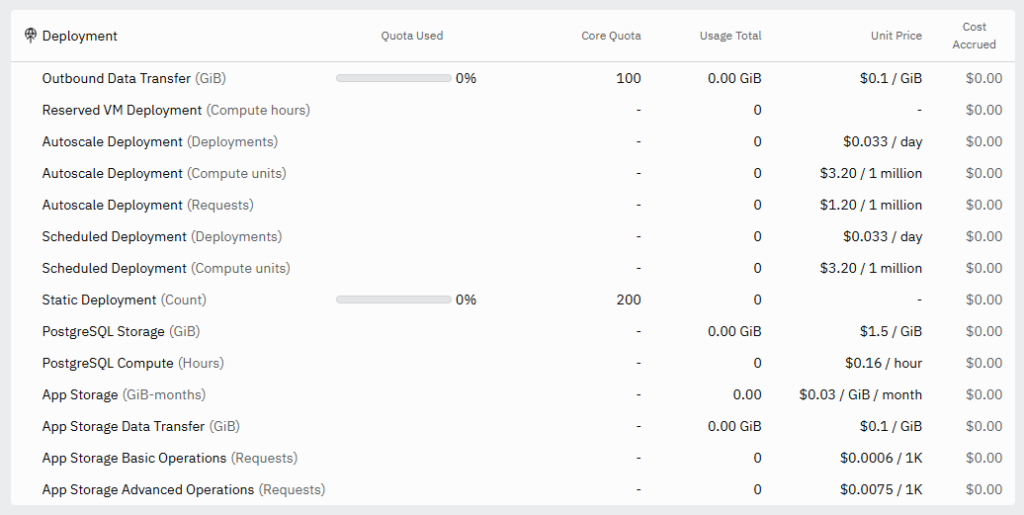

❗ Autoscaleは便利だけど従量課金が怖い

GUIで柔軟に構成を選べるAutoscaleは魅力的ですが、単価が「秒単位×台数」で積み上がる従量課金モデルのため、使い方次第では思わぬ高額請求につながる可能性も。(もちろん、上限の設定はできます。)

実際、設定画面を見ても「Compute Units」「デプロイ単価」「ストレージ」など、複雑な項目が並んでおり、どのくらい使うといくらになるかが直感的にわかりづらいのが正直な印象です。

アプリに人気が出たときに、スペックをあげることができるのはかなり利点ではありますが、初期段階でよくわからない従量課金が発生しても嫌なので。あまりお勧めではないですね。

デプロイ関係

| 項目 | 使用量 | コア上限 | トータル使用量 | 単価 |

|---|---|---|---|---|

| アウトバウンドデータ転送(GiB) | 0% | 100 | 0.00 GiB | $0.1 / GiB |

| 予約済みVMデプロイ(コンピュート時間) | – | – | 0 | – |

| オートスケールデプロイ(インスタンス数) | – | – | 0 | $0.033 / 日 |

| オートスケール(コンピュートユニット) | – | – | 0 | $3.20 / 100万ユニット |

| オートスケール(リクエスト数) | – | – | 0 | $1.20 / 100万リクエスト |

| スケジュールデプロイ(インスタンス数) | – | – | 0 | $0.033 / 日 |

| スケジュールデプロイ(コンピュートユニット) | – | – | 0 | $3.20 / 100万ユニット |

| スタティックデプロイ(件数) | 0% | 200 | 0 | 無料 |

ストレージ・データベース関連

| 項目 | 使用量 | 単価 |

|---|---|---|

| PostgreSQL ストレージ(GiB) | 0.00 GiB | $1.5 / GiB |

| PostgreSQL コンピュート(時間) | 0 時間 | $0.16 / 時間 |

| アプリストレージ(GiB・月) | 0.00 GiB | $0.03 / GiB・月 |

| アプリストレージ データ転送(GiB) | 0.00 GiB | $0.1 / GiB |

| アプリストレージ 基本操作(リクエスト) | 0 件 | $0.0006 / 1000 件 |

| アプリストレージ 高度操作(リクエスト) | 0 件 | $0.0075 / 1000 件 |

❗ インフラ設定の自由度が裏目に出ることも

vCPU数、メモリ量、スケーリング台数まで指定できる自由さはエンジニアにとってはありがたい反面、非エンジニアには「どの数値を選べばいいのか分からない」というハードルになります。

構成が正しくなかったことで「動かない」「遅い」「予期せぬ課金が発生する」などのトラブルも起きかねません。

下記の画像をみて、どのような設定をしたらいいかわからない方は、Replitは一旦避けてみてもいいかなと思います。

❗ 高機能すぎて使いこなせない機能がほとんど

以下のようなサブ機能が多数搭載されていますが、正直どれを使えばいいのか判断が難しい場面がありました。

- SSH(外部エディタとの接続)

- Shell(CLI操作)

- Extensions(プラグイン)

- Key-Value Store(簡易データストレージ)

いずれも便利な機能ではありますが、非エンジニアからすれば「なんかいっぱいあるけど、よくわからない」という感想を持ってしまう可能性が高いです。

❗ UIがやや複雑で直感的とは言えない

Replitは機能の充実度ゆえに、メニューや画面遷移が多く、初見での操作に迷う場面が多々ありました。

たとえばデプロイ設定やデータベース管理画面など、情報量が多く、理解するのに時間がかかる設計です。

慣れれば便利なのですが、「何がどこにあるか」が把握しづらく、最初の学習コストが高めなのは否めません。

他のAIサービスを利用していると、何となくできることっていうのがわかったんですが、Replitはどこで何をするのかがわかりずらかった印象を受けました。ある意味無駄な機能も多くある印象なので、その辺を削ってUIに振ってくれると嬉しかった印象はあります。

❗ネイティブアプリ(スマホアプリ)はテンプレートから選べば可能

Replitは、ネイティブアプリ(スマホアプリ)を開発する場合、チャットではなくテンプレートから選択して開発する流れになります。

Expoのテンプレートを使えば可能なのですが、テンプレートが多すぎてどれがネイティブアプリのテンプレートなのかよくわからない人も多いかなと思います。

Create.xyzは現在β版ではありますが、ネイティブアプリ開発にも対応しているため、チャットからネイティブアプリと言えばネイティブアプリを作ってくれて、動作確認も簡単です。

もしネイティブアプリを開発したいと考えている方は、Create.xyzを使っておくことをお勧めします!

❗ソースコードは全量出力されるが、非エンジニアにはやや扱いづらいかも

Replitでは、生成されたWebアプリの全コードをブラウザ上で確認・編集できる機能があります。

生成されるソースは、本格的な構造になっていますが、ソースコードは全量そのまま表示されるような仕組みになっています。

「ちょっとだけ文言を変えたい」「ボタンの挙動を直したい」といった軽微な編集であっても、どのファイルを触ればいいのか判断がつかず、非エンジニアにとっては少しハードルが高いのではないかなと感じました。

たとえば、Base44という似たサービスでは設定ファイルなどは非表示にされていて主要ファイルを見やすく整理し、

「どこを見ればいいか」がわかりやすく配慮されていた印象があります。

Replitは構造的には丁寧に生成されているものの、“どこをどう編集すればいいか”というナビゲーションが少ないため、非エンジニアが自力でコードを直そうとする際にはやや苦戦するかもしれません。

Replitの料金プラン比較!どれがおすすめ?

Replitには無料プランに加えて、個人〜法人利用を想定した有料プランが3種類用意されています。

それぞれの違いを表にまとめると、以下の通りです。

| プラン名 | 月額料金 | クレジット | プライベートアプリ | 独自ドメイン | AIアシスタント | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Starter | $0 | 10開発用アプリ(仮リンク) | × | × | ✅お試し | 公開アプリ限定。試しに使いたい人向け |

| Replit Core | $25 | 月$25相当クレジット付与 | ✅ 無制限 | ✅ | ✅ | 本格的にアプリ開発するならここから |

| Teams | $40 / 月(ユーザーごと) | 月$40相当クレジット付与 | ✅ 無制限 | ✅ | ✅ | チーム開発向け。50ビューア席や役割制御あり |

| Enterprise | 要問い合わせ | カスタム | ✅ 無制限 | ✅ | ✅ | SSO/SAMLや専用サポートありの法人向け |

✅ アプリ開発をするなら「Replit Coreプラン」がほぼ必須!

筆者も実際に「Replit Core($25/月)」を利用していますが、しっかりアプリを作って公開・運用したいならこのプランが実質的なスタートラインになります。

- 月$25分のクレジット付き(追加使用分は従量課金)

- 公開・非公開どちらのアプリも制限なしで作成可能

- Claude Sonnet 4 や OpenAI GPT-4o も利用可能

- Liveアプリのデプロイ・ホスティングに対応

追加コストに注意:従量課金が発生する場面も!

Replitは基本的な機能は月額内に含まれていますが、データ転送やスケーリング(Autoscale)などは使った分だけ課金される従量制です。

たとえば以下のような単価がかかります:

- データ転送:$0.1 / GiB

- ストレージ:$0.03 / GiB(月額)

- オートスケール:$0.033 / 日 + ユニット課金($3.20 / 100万ユニット)

UIや機能面でも、豊富すぎる機能にやや迷う場面もあるため、非エンジニア向けではややハードルが高い印象を受けるかもしれません。

ただし、非エンジニアにとっては難しさも多いので、特徴をしっかり理解するのが大切です。

- ✅ GUIでAutoscale構成を設定できる本格インフラ対応

- ✅ SSH接続やShell、KVストアなど開発機能が充実

- ✅ 多言語テンプレートが使えるDeveloper Frameworks

- ✅ 本格開発やエンジニアとの連携には強力な選択肢

結論:Replitは「非エンジニアにとってはやや厳しい選択肢」かもしれない

Replitはたしかに高機能で、開発からデプロイまで一貫して行える魅力的なプラットフォームです。

しかし実際のところ、非エンジニアにとっては難易度が高く、導入のハードルもコストも決して低くはありません。

GUIで操作できるとはいえ、インフラ構成の知識が必要になる場面も多く、

各種設定や機能(SSH、Key-Value Store、Autoscale設定など)を正しく理解して使いこなすには、相応の技術力と慣れが求められます。

さらに、従量課金制であることから、「気づいたら課金が発生していた」というリスクも拭えません。

その割に、UIも直感的とは言いづらく操作自体にも慣れが必要。

結論として、Replitは「エンジニアを目指している人」や「コードの学習をしながら試したい人」には一定の価値がありますが、「IT知識が全くないが勉強するのも違う」「簡単にサービスを形にしたい」という非エンジニアにとっては、正直あまり向いていない選択肢といえそうです。

AutoscaleやSSH接続など、プロ仕様の機能が勢揃い。

ただし、非エンジニアにとってはやや難しく、

従量課金やインフラ構成の複雑さには注意が必要です。

それでも「触って学ぶ」には魅力的な環境!

▶ Replitをチェックする最後に:Create.xyzなら非エンジニアでも簡単にアプリを作ることが可能!

非エンジニアの方やこれからバイブコーディングを始めていく方には、まずCreate.xyzから始めてみるのが圧倒的におすすめです。

Create.xyzでは、Replitと同じくフロントエンド、バックエンド、認証、データベース、外部APIまで構築可能なフルスタック開発AIとなっています。しかし、操作性は段違いにシンプルです。

さらにCreate.xyzには、非エンジニアに嬉しいポイントが多数あります。

- APIキー不要で外部APIと連携可能

面倒なアカウント登録やAPIキーの取得が不要。セキュリティ的にも安心。 - OpenAIなどの外部APIが無料で利用可能(※記事執筆時点)

今後はクレジット制になる可能性もありますが、現時点では非常に手軽。 - 従量課金ではなく、定額制で安心

「知らないうちに高額請求…」といった心配がないのは大きな安心材料です(※アクセス数や人気によっては移行が必要になる場合あり)。 - ネイティブアプリの開発にも対応

スマホアプリを自然言語で作ることも可能。Webアプリにとどまりません。 - 月額19ドルという圧倒的なコスパ

本格的な開発がこの価格で可能というのは、かなりの魅力です。

Replitはエンジニア向けだった一方で、Create.xyzは非エンジニアでも安心して簡単に利用できるフルスタック開発AIとなっています!

「コードは書きたくないけど、ちゃんとしたサービスを作ってみたい」そんなあなたにとって、Create.xyzは理想的な第一歩になるはずです。

フロントエンド・バックエンド・データ構造まで自然言語だけで構築可能。

OpenAIなどの外部APIも無料&ノーキーで利用OK!

Supabaseなしで完結する、AI時代の開発体験を今すぐ。

本格的に作りたいなら、Proプラン(月額$19)から!

▶ create.xyz を試してみる- 静電容量無接点方式ならではのスコスコとした打鍵感!

- REALFORCE初のワイヤレス対応!有線接続も可能!

- HHKBと違って、日本語配列に癖がなく誰でも使いやすい!

- サムホイールが搭載、横スクロールがかなり楽に!

- 静音性能も高く、静かで快適!

- スクロールは、高速モードとラチェットモードを使い分け可能!